|

Dans la famille des instruments à air, on rencontre de nombreux types de flûtes (droite

à encoche, à bec globulaire, traversière, oblique) et de sifflets (en terre, en

bois, en bambou, en roseau, en tige de papayer), des clarinettes (en tige de mil), des

trompes de toutes tailles (en corne d'animal, en défense d'éléphant, en bois), les

longues trompettes en métal et le hautbois conique des régions islamisées. Parmi les

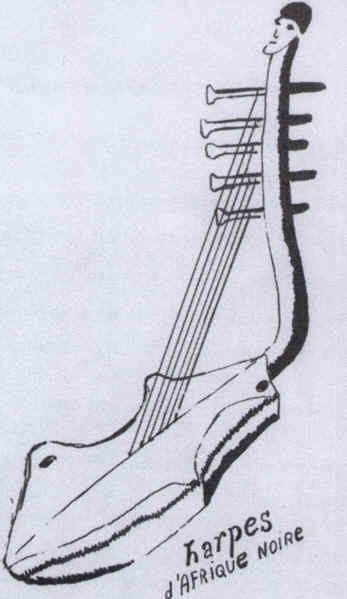

instruments à corde, on trouve notamment des arcs musicaux (arc-en-bouche, arc-en-terre,

arc à résonateur en calbasse), des harpes, des lyres, des cithares, des luths (à une ou

plusieurs mordes), des harpes-cithares, des harpes-luths, des vielles monocordes. La famille des tambours comporte une

très grande variété d'espèces à une ou deux îeaux, à tension variable (tambour

d'aiselle, tambour sur cadre), à friction,...

Les instruments à percussion ou entrechoc abondent, tels les hochets, les sonnaille les

bruiteurs, les xylophones, les clochettes.

Certains de ces instruments sont largement répandus,

d'autres sont relativement localisés : le xylophone par exemple se rencontre en Afrique

de l'Ouest, en Afrique centrale et orientale et dans le sud du continent, en revanche la

lyre ne se trouve qu'en Afrique Orientale. Certains ne peuvent être joués que par les

homme (la flûte chez les Touareg) ou au contraire par les femmes (la vièle monocorde

chez les Touareg) ; d'autres sont réservés exclusivement aux professionnels ou à telle

ou telle catégorie de personne (guérisseur initié) et doivent être utilisés seulement

dans certaines circonstances.

Certains instruments sont caractéristiques d'une

aire culturelle donnée ; c'est ainsi que le luth à une ou plusieurs cordes, la vièle

monocorde, le tambour d'aisselle, la flûte oblique, le hautbois conique et les trompettes

métalliques se trouvent dans les régions islamisées.

La harpe-cithare « mvet » se rencontre a Gabon et au Cameroun, la harpe-lut « kora »

au Sénégal, au Mali et en Guinée.

Certains instruments tel que l'arc musical sont vraisemblablement d'origine très

ancienne, d'autres au contraire (la kora par exemple) révèlent par leur facture un

origine plus récente. Alors que de nombreux type d'instruments musicaux africains se

retrouvent ailleurs dans le monde, sanza assez largement répandue en Afrique ne

se retrouve nulle part ailleurs sauf dans certaines régions d'Amérique Latine où les

africains l'ont apportée.

Si les instruments ont avant tout une fonction

rythmique, les tambours par exemple, d'autres, tels le xylophones, flûte, la kora,

offrent de grandes ressources mélodiques qui sont utilisées soit pour elles-mêmes

(en solo), soit pour compagner le chant ou s'insérer dans un exemple. Il y a aussi des

instruments dont la fonction première est d'afficher leur sonorité propre, leur timbre

spécifique qui peut représenter la voix des ancêtres (rhombe), celle d'une divinité

(la trompe qui suit le masque « goli » des Baoulé), celle d'un animal sacré (la voix

du léopard du tambour à friction bacongo) ou symboliser le pouvoir d'un monarque (les

trompes en ivoire du Congo, les tambours royaux du Morho Naba Mossi, les longues

trompettes du Nord Cameroun.

D'autres instruments, lorsqu'ils sonnent dans certaines circonstances, ont le pouvoir

d'éloigner les esprits maléfiques, de faire tomber la pluie ou de rendre féconde une

femme. Parfois, ils sont considérés comme de véritables personnages : les matériaux

qui les composent, leur forme, le fait qu'ils aient été consacrés leur confèrent en

tant que tels, même lorsqu 'ils ne sonnent pas, une personnalité bien définie et un

pouvoir spécifique qui les distinguent des autres objets.

Cela est particulièrement évident des trompes babembé du Congo, qui sont de véritables

statues creuses représentant chacune un personnage précis.

|

La couleur du son et la physionomie du timbre jouent un

rôle capital en Afrique. Souvent les sonorités claires, simples sont évitées au profit

de timbres brouillés, complexes, enveloppés d'une sorte de halo qui pourrait faire

croire qu'il s'agit de voix humaines camouflées, masquées ou, peut-être même,

d'expressions sonores surhumaines telles qu'on pourraient les imaginer à partir de ce que

l'on connaît des manifestations sonores de l'homme, des animaux et de la nature.

L'importance du timbre et sa complexité peuvent être évoquées à propos d'instruments

apparemment rudimentaires tel l'arc musical.

L'arc musical,

qui ressemble à un simple arc de chasseur, est maintenu de manière telle que la corde

passe entre les lèvres du musicien : en frappant la corde avec une baguette de bois, le

musicien fait vibrer celle-ci alors que, de l'autre main, il peut déplacer une autre

baguette le long de la corde ; en combinant l'action de la première baguette qui ébranle

la corde, celle-ci alors que, de l'autre main, il peut déplacer une autre baguette le

long de la corde . En combinant l'action de la première baguette qui ébranle la corde,

celle de la seconde qui modifie la longueur de la partie vibrante et celle de la cavité

buccale qui en faisant varier le volume de résonance favorise tel ou tel harmonique du

son fondamental tout en ajoutant ses propres résonances, le musicien peut jouer une

véritable mélodie articulée sur un ensemble de sonorités complexes caractéristiques

de l'arc musical.

Plus généralement, l'adjonction très fréquente de bruiteurs de toutes sortes -

mirlitons, sonnailles métalliques, grappes de coquillages (cauris) ou de coques

végétales- à des instruments tels que la harpe, le luth, le xylophone ou le tambour est

significative de cette prédilection africaine pour les timbres complexes et brouillés.

D'une manière

générale, une musique s'organise à partir de structures intemporelles (échelle, mode)

et de schémas mélodiques et rythmiques envisagés dans un cadre temporel abstrait, c'est

à dire en dehors de toute situation vécue dans un temps concret forcément unique. La

part laissée à ce qu'on appelle tantôt exécution ou interprétation, tantôt

improvisation - qui signifie en fait accomplissement de la musique dans le temps

réellement vécu- varie considérablement selon le type de musique envisagé.

En

Afrique, il n'y a pas d'œuvre musicale conçue et fixée par l'écriture, mais un

ensemble formel plus ou moins complexe, plus ou moins défini selon les cas, à partir

duquel prend naissance l'œuvre proprement dite au moment où elle se joue. Chaque

musique africaine est une œuvre potentielle dont la structure principale, envisagée

dans un cadre temporel abstrait, est mémorisé.

Elle prend corps véritablement lorsqu'elle se réalise dans le temps concret, lorsqu'elle

se joue. Cette réalisation fait plus ou moins appel à ce qu'il est convenu d'appeler

l'improvisation, c'est à dire la possibilité d'introduire des éléments variables qui

s'organisent cependant à partir d'un nombre de règles précises, mais qui ne sont pas

contenus dans l'œuvre potentielle stricto sensu.

L'improvisation permet ainsi de parfaire l'œuvre potentielle dans sa manifestation

temporelle, de l'ajuster à la complexité de la situation donnée (celle du ou des

musiciens, du public ; le lieu, le moment, la danse, ..etc) et d'obtenir ainsi

l'accomplissement véritable de la musique. Le domaine auquel s'applique l'improvisation

et l'importance de son rôle sont très variables selon le type de musique envisagé. Elle

se manifeste parfois au niveau mélodique (ornementation), à celui du rythme, dans

l'accompagnement instrumental de la voix, dans l'organisation des intensités et des

timbres. Elle est parfois si réduite qu'elle rejoint la notion d'interprétation telle

que l'envisage la musique occidentale écrite.

Contrairement à l'idée généralement reçue, les musiques africaines sont

véritablement composées et non pas librement improvisées. Lorsque l'improvisation

intervient, elle s'organise selon des règles précises en se référant aux éléments

fixes et déterminés que sont par exemple une échelle, un mode, un schéma mélodique,

une structure rythmique principale, une combinaison spécifique de timbres. Christelle Le

Gallo

illustrations de J.L. Biston

|